很少有人会想到磷虾,挠足类,水母等浮游动物。

毕竟前者都是有深受人类喜爱的萌物,而后者则通常是作为大型动物的食物出现的…

(须鲸捕食磷虾)

然而最近,中国科学院海洋研究所,普利茅斯海洋实验室,英国南极调查局等中外科学家们有了惊人的发现:

南大洋(南极海域)那些看似不起眼的浮游动物们,其实是默默守护地球的小英雄。

浮游动物们每年通过季节性迁徙,向深海搬运了6500万吨碳,相当于锁住了5500万油车排放的碳量,阻止了这些碳参与加剧气候变暖的进程。

(南极浮游动物樽海鞘)

多年前,中英加等多国科学家决定花数年时间,探索浮游动物在南极水域的季节性迁徙,以此弄清它们的迁徙活动对气候变暖的影响。

从微观到宏观,科学家们最终捋清了这一“搬运碳”的过程。

首先,怎样吸收大气中的碳呢?

通常得靠植物的光合作用。

海洋里生活着大量的浮游植物,比如藻类。

藻类会通过光合作用吸收空气中的二氧化碳,并将其转化为有机碳。当藻类死亡后,这些有机碳颗粒会被海洋细菌分解,又释放出二氧化碳返回大气。

如果只有这个过程,是没法减少空气中的碳的。

好在,海洋里还生活着大量的浮游动物,它们是一群贪婪的吃货,以挠足类,磷虾和小水母为代表的浮游动物们在夏季疯狂进食,吃掉大量藻类等。

(挠足类的雪茄形脂肪)

它们体内会鼓起一个巨大的脂肪粒,这脂肪粒宛如一个巨大的背包电池,在它们的不断进食下越涨越大。

藻类从空气中吸收的碳,就这样被储存在了浮游动物们的脂肪粒里。

(南极磷虾)

当冬季来临,这些吃胖了的浮游动物们终于停止进食了,它们要集体迁徙,前往深度500米到2000米处的海底过冬。

整个冬天,它们都静静地待在海底,靠燃烧身体里的含碳脂肪粒来维生。

这个过程中,它们也会缓慢释放出二氧化碳,但在上千米深海排出的二氧化碳,往往要花数十年甚至几个世纪才能彻底离开海洋,回到大气中,参与加剧气候变暖。

(成群的南极磷虾)

就这样,碳从大气转移到浮游植物身上,又从浮游植物转移到了浮游动物的肚子里,最后跟随浮游动物迁到了深海中,要在很多年后才能回到大气…

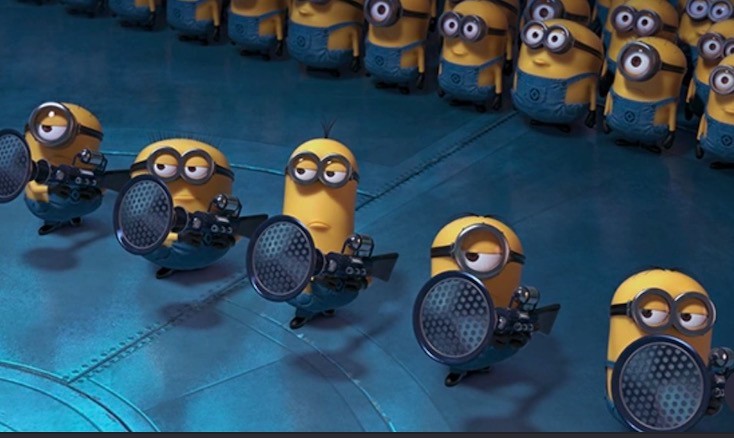

浮游动物就像海洋里的小黄人,虽然数量庞大又贪吃,但它们目标明确且行动一致,每年都孜孜不倦地往海洋深处搬运“碳废料”,最终减缓了大气变暖的压力。

(浮游动物像海洋里的小黄人)

这就是发生在南大洋深处,每年一次的大规模“碳搬运”。它大大减缓了气候变暖的过程,被科学家们形象地称为“碳扣押”。

科学家们追溯远至20世纪20年代的数据,发现了一个惊人的数据:

地球的海洋吸收了90%人类焚烧化石燃料排放的热量,仅仅南大洋(南极海域)就承担了其中的40%,这里面绝大部分是由浮游动物实现的。

而浮游动物里,桡足类动物在“碳扣押”方面是贡献最大的,其次是磷虾和樽海鞘(一种小型管状水母)。

这一发现被写成论文,发表在了《湖沼学和海洋学》期刊上。

(中外科学家联合发表的论文《浮游生物的季节性迁移极大增强了海洋的碳扣押》)

论文首席作者,中科院海洋学家杨光博士是这样评价的:

“这一发现是引人注目的,它促使我们重新思考,南大洋到底为地球锁住了多少碳?”

(中科院杨光博士)

英国南极调查局的Jennifer Freer博士则表示:

“这些动物(浮游动物)是从未被传颂的英雄,因为它们过着如此炫酷的生活方式。它们的尺寸通常不到1厘米,却有着无比强大的能力。”

“没有它们,地球将比现在热上很多倍。”

(Jennifer Freer博士)

然而可悲的是,科学家们终于向全世界介绍了这些微小的无名英雄,它们的生存现状却不容乐观。

南大洋水温的逐年上升以及人类的过度捕捞,都在严重威胁浮游动物们的生存。

据联合国的数据统计,仅2020年一年,就有50万吨磷虾遭多国渔业公司捕捞。

尽管这是国际法允许的正常捕捞,但从环保的角度看,这无疑是在人为减少浮游动物数量,间接加剧气候变暖…

万幸的是,南极的浮游动物数量依然可观,从现在开始保护它们并不算太难。

但愿这一次,人类能做出明智的抉择。