它阐明了DNA的结构,揭示了其机制以及遗传信息的编码方式,由此开创了分子生物学时代,深刻地影响了现代科技,如基因工程,法医学和生命科学等等。

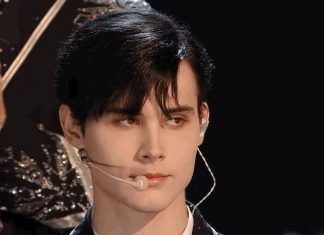

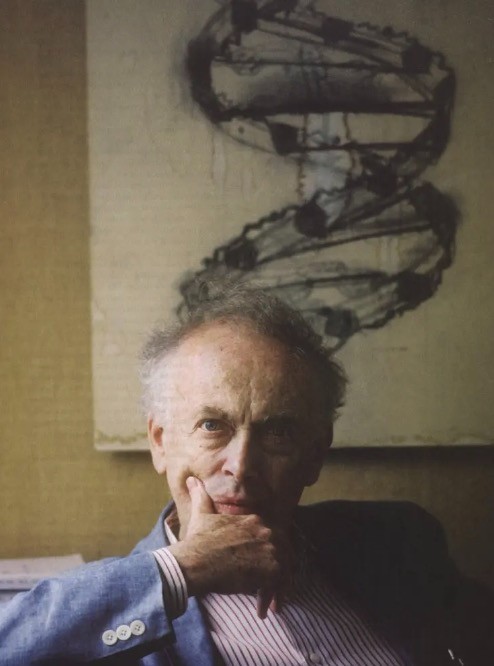

这两天,双螺旋结构的发现者,诺贝尔奖得主,DNA之父詹姆斯·沃森(James Watson)于11月6日在纽约长岛去世,享年97岁。

(詹姆斯·沃森)

这位分子生物学的奠基者,名字被写进生物教科书的伟大科学家,他的一生,却充满了争议:

他以其非凡的才智催生了20世纪三大科学发现之一,却也屡屡曝出21世纪最恶劣的言论,如称非洲人智力低下,贬低女性等。

沃森的言论和他的科学发现一样引人瞩目,如今沃森去世,虽已盖棺,却无法定论。

他的成就和争议注定要在历史上留下浓墨重彩的一笔……

詹姆斯·沃森于1928年4月6日出生在美国芝加哥一个商人家庭,父亲是殖民地英国人兼新教徒,后来脱离宗教,母亲有苏格兰和爱尔兰血统,是地道的天主教徒。

生长在这多血统和多宗教信仰混合的家庭,沃森从小便养成了叛逆的习惯。

(小时候的詹姆斯·沃森)

他决定脱离家里的宗教束缚,一头扎进了科学知识的海洋里。

年幼的沃森早早显露出“神童”的特质,他的学习速度远超同龄人,成绩也碾压同班同学。

12岁时上美国一档智力竞赛节目,沃森获得“最聪明小孩”的称号。

15岁的时候,他更是跳级进入芝加哥大学,主修鸟类学。

当时的沃森还没有找到兴趣所在,直到几年后,他偶然读到物理学大神薛定谔的《生命是什么》这本书,仿佛打开了新世界的大门,沃森当即决定转到遗传学专业,潜心研究生命的本质!

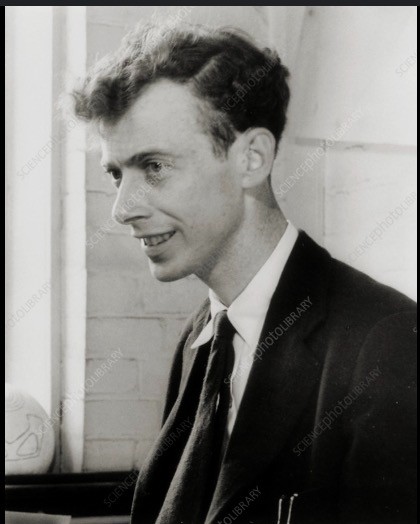

(年轻的沃森)

1950年,沃森在印第安纳大学拿到了博士学位,彼时的他年仅22岁,正经历人生的迷茫,觉得身边的一切都很无聊,导师很无聊,研究课题无聊,同学同事们都很无聊…

只有“基因是什么”这个话题,能让他稍微提起一点兴趣。

那时的他,非常想知道人类遗传物质DNA的结构。

当时,DNA已经被认定为遗传物质,但科学家们面临着一个难题:

DNA应该有什么样的结构,才能担当遗传的重任?

即能够携带遗传信息,能够自我复制,能够让遗传信息得以表达,并且能够突变。这四点,缺一不可。

如何建构一个合理的DNA分子模型,是当时研究者们最关心的重点。

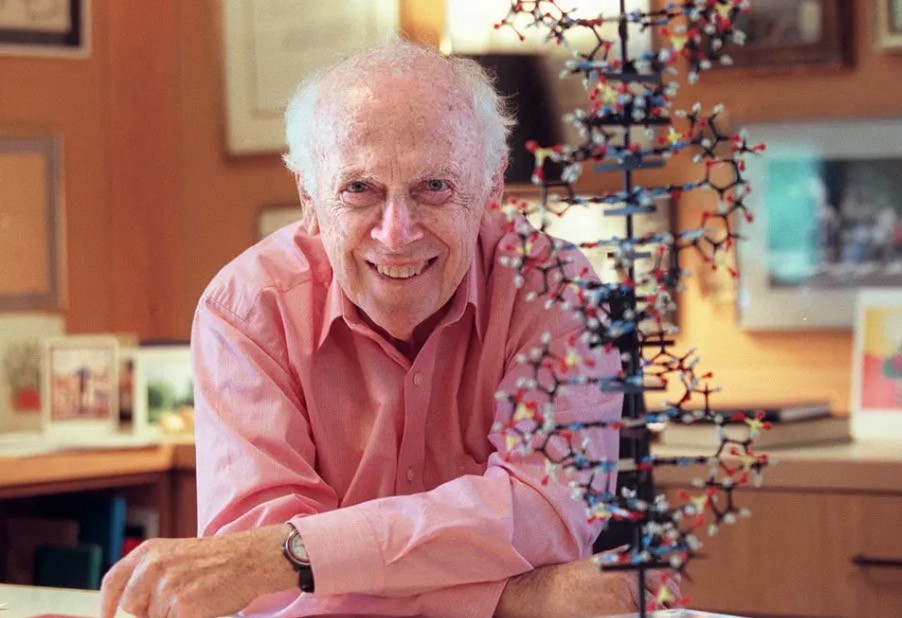

(沃森在办公室)

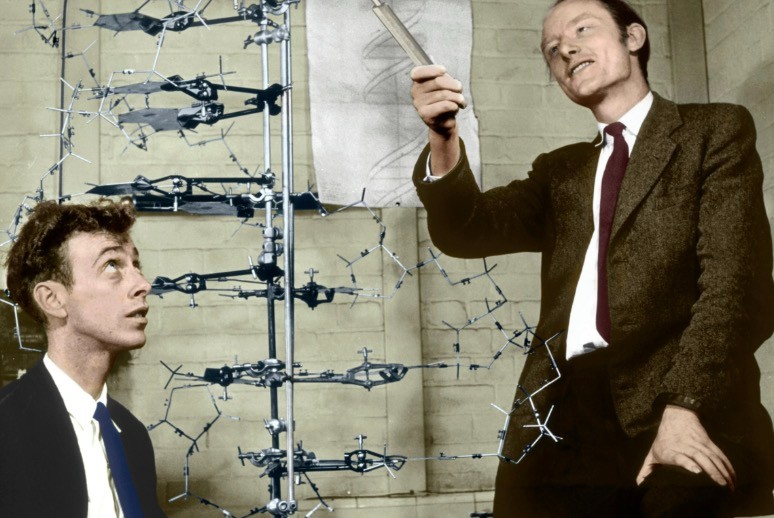

1951年,他先去哥本哈根当博士后,之后又转到剑桥卡文迪许实验室,在这里,沃森终于遇到了志同道合的合作伙伴弗朗西斯·克里克(Francis Crick)。

(沃森和克里克(右))

沃森和克里克都推测,DNA极大可能是双螺旋结构。

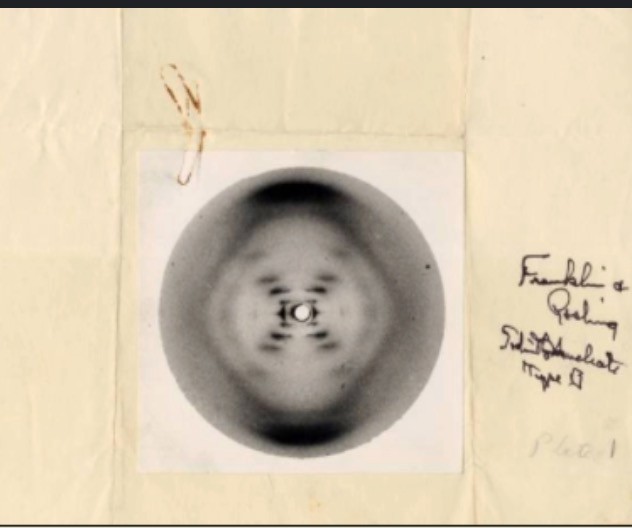

但是,两人手里没有DNA结构的X射线衍射图:

这是一种X光通过晶体时发生衍射,通过衍射图谱能够反推晶体结构的图。

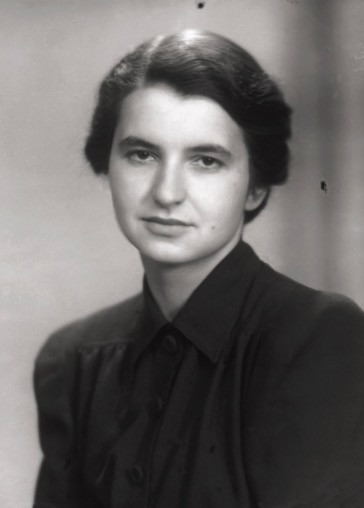

而当时最权威的一张DNA的X射线散射图,在国王学院的晶体学家罗莎琳德·富兰克林(Rosalind Franklin)手里,她也正在研究DNA的螺旋结构,已经发现了DNA存在A型与B型两种结构(一共有A,B,Z三种),并拍摄出了B型DNA的X射线衍射照片——”照片51号”。

(罗莎琳德·富兰克林)

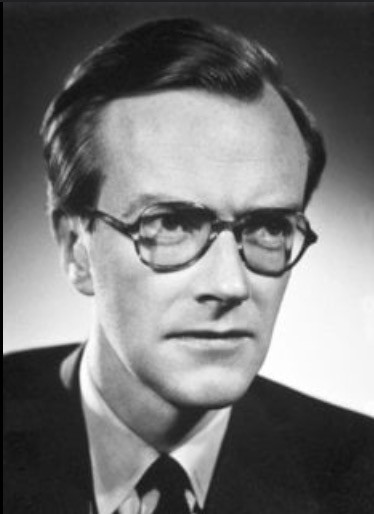

沃森和克里克于是剑走偏锋,两人想办法找到了富兰克林的同事莫里斯·威尔金斯(Maurice Wilkins),让他把富兰克林那张至关重要的X光图片偷出来看一看。

坊间传言,威尔金斯因误会和富兰克林生了嫌隙,果断同意了两人的要求。

(莫里斯·威尔金斯)

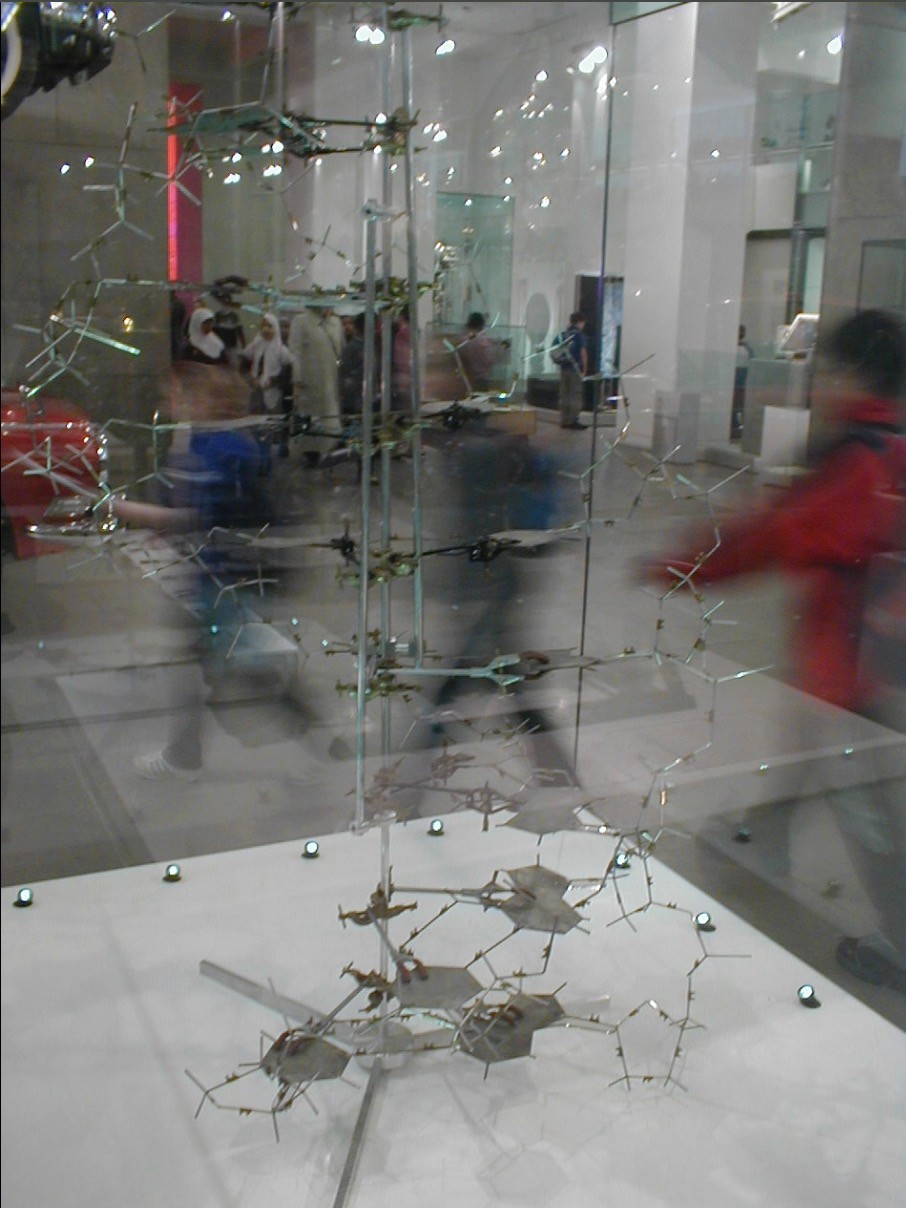

看完X光图后,沃森凭着记忆画出了草图,又用纸板和金属拼出了双螺旋结构的模型,也就是最常见的B型DNA,呈右手双螺旋结构。

(著名的“照片51号”)

1953年3月,沃森和克里克正式拼出了世界上第一个DNA双螺旋模型,4月,两人火速将论文发表在《自然》杂志上。

具有划时代意义的DNA双螺旋结构诞生了!

(史上首个DNA双螺旋模型)

从此,分子生物学进入了一个全新的时代,遗传学,基因工程,法医学,癌症治疗都因此获得跨越式发展。

这一切,23岁的沃森功不可没。

但同时,围绕他的争议从那一刻起就埋下了。

他偷看同行富兰克林的实验资料和数据,抢在同行之前发论文,却没有提及富兰克林的任何贡献。让不少人都对他的行为相当不齿。

但另一方面,他仅仅用了11年,便完成了从“神童”到分子生物学奠基人,准诺贝尔奖获得主的跃迁,又让全球科学界对他刮目相看。

(“被科学界遗忘的玫瑰”——富兰克林)

1962年,沃森,克里克,威尔金斯三人,因为DNA双螺旋结构的发现,共同分享了诺贝尔医学奖。

而为DNA结构默默做了大量工作的富兰克林却早在1958年就去世了。

有关她如果活着,是否应当分享诺贝尔奖的讨论,迄今还是科学版块讨论的热门话题。

富兰克林也因此被称为“被科学界遗忘的玫瑰”。

(沃森获诺奖现场)

而从那以后,沃森在名利双收的同时,就一直争议不断。

1968年,沃森出版了自传《双螺旋》,在书中,他用大量笔墨贬低早已去世的富兰克林,说“她不化妆”,“穿难看的裙子”,“难以相处”,污蔑富兰克林“私藏数据”,还顺带挖苦女性只适合“打下手”,不配领导科研工作。

总之,沃森从外貌到能力到工作成果,把富兰克林连同女科学家都批判了个遍。

这本书因为歧视性的言辞过于夸张,以至于许多出版商都拒绝出版。

虽说时不时就爆出争议言论,但沃森在科学方面的巨大贡献也是毋庸置疑的。

之后的多年里,他先是出版了《分子生物学》,为这门学科开宗立派。

后来他又主导建立了冷泉港实验室,将这个实验室从20人的小站,壮大成为全球顶尖分子生物学中心。

(沃森在实验室)

到了80年代,他又主导了人类基因组计划(HGP),倡议侧遍人类30亿个碱基,他亲自担任NIH基因组的主任,这一疯狂的计划在2003年主体测序完成,2022年实现完整无空白测序。

(沃森演讲)

甚至几年前腺病毒疫苗的诞生,也有沃森大力多年来大力推动信使RNA(mRNA)研究的功劳。

可以说,沃森在DNA和分子生物学领域的贡献,已经远远超出了一般的诺奖得主。

不过,几十年过去,沃森口无遮拦的特点始终没有改变过。

2007年10月,沃森在英国巡回演讲时说:

他表示黑人不如白人聪明,不同种族智力水平相同的观点是一种错觉。

他对非洲的前途“天生悲观”。他同时还坚持认为东亚人的平均智力高于欧洲人和非洲人。

(沃森和双螺旋)

这番言论严重背离西方国家的政治正确,沃森也因此遭到了多方的猛烈抨击,他也因此被剥夺了实验室的职位。

但沃森坚持自己的观点没错,至死都认为人类族裔的智商存在显著的群体差异。

因为争议言论被抨击后,沃森心灰意冷,一度以480万美元公开出售他的诺贝尔奖章,原因是他感到“因个人观点被科学界排斥”…

(沃森和他的著作)

最近几年的沃森,身体情况欠佳,经常在医院进出。

不久前,他刚刚因为感染结束治疗出院,被送到临终疗养。

10月6日,沃森在纽约长岛与世长辞,留下了熠熠生辉的科学贡献,以及多年后依旧会引发争议的言论。

RIP, 沃森